刘宁研究组与合作者揭示大脑临界态的遗传机制

近年来大量研究证据表明,健康的大脑处在一种独特的临界状态,表现出时空活动的无尺度性特征。处于临界状态的大脑具有多种功能优势,如信息传递能力、信息容量、动态范围可在临界点附近达到峰值。此外,临界态反映了兴奋-抑制平衡等神经生物学机制,且与多种神经或精神疾病的发生密切相关。因此,深入研究临界态对理解大脑的工作原理、解析脑疾病的机制都有着重要意义。然而,目前尚不明确遗传因素如何影响临界态。阐明该问题不仅将深化我们对临界态生物学机制的理解,还有助于拓展该理论框架在神经科学领域中的应用。

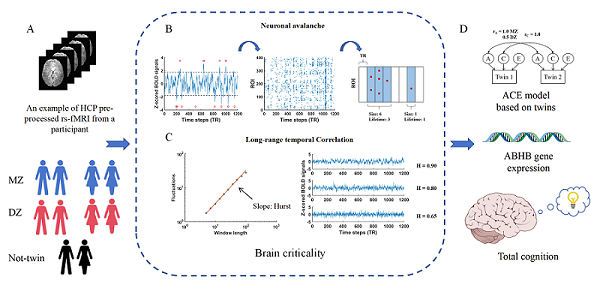

2025年6月24日,中国科学院生物物理研究所刘宁研究组在《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》在线发表题为"Genetic contributions to brain criticality and its relationship with human cognitive functions"的文章。该研究基于人类连接组项目(HCP)数据库的静息态功能磁共振数据(rs-fMRI),选取同卵、异卵及非双生子人群作为研究对象,系统探究了临界态特性的遗传度(图1);同时研究结合艾伦脑图谱人类脑数据(ABHB),进一步刻画了脑区水平临界态特性与基因表达的关联;最后利用HCP数据库的认知量表数据,研究建立了全认知(total cognition)水平与临界态特性的遗传关联。

图1 临界态遗传度研究流程图

研究发现,人脑rs-fMRI活动的临界态特性(神经元雪崩、时间重整化、长时程相关等)具有显著的遗传度,反映了其受到遗传背景的约束。此外,脑区水平临界态特性(长时程相关)显示初级感觉皮层相比于联合皮层可能更易受到遗传的影响。基于偏最小二乘算法,研究发现脑区水平临界态特性与基因表达的第一成分存在显著关联;同时,与临界态相关的基因表达模式与特定生物过程的基因富集和人类脑疾病存在联系。最后,研究证实人类全认知能力与临界态参数存在显著的表型及遗传关联,提示了认知能力与临界态的共遗传效应。

该研究为大脑临界态提供了关键的生物学证据,拓宽了临界态在神经科学领域的应用前景,并为理解大脑认知能力和功能失调提供了新视角。

中国科学院生物物理研究所博士后辛雨萌、中国科学院自动化研究所崔玥副研究员为论文的共同第一作者,中国科学院生物物理研究所刘宁研究员为论文的通讯作者,中国科学院自动化研究所余山研究员为论文的共同作者。

该研究得到了科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金、中国科学院合作伙伴计划的资金支持。

文章链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2417010122

(供稿:刘宁研究组)

附件下载: